2025年にノーベル生理学・医学賞を受賞された坂口志文氏は、2015年にクラリベイト引用栄誉賞を受賞されています。今回のブログでは、坂口氏が「制御性T細胞」の研究について語られた当時のインタビュー記事をお届けします。

———————————————————————————

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 教授 坂口 志文 氏

ISIアナリスト デービッド・ペンドルベリー

「新しいものが生まれる時の『伝統』」。制御性T細胞の発見と研究の足跡。

生体内には、細菌やウイルスが侵入してもそれを「異物」として捉え攻撃する、免疫システムが備わっています。しかし、中には関節リウマチや、Ⅰ型糖尿病のように、免疫反応が自分自身の細胞や組織を敵だとみなし攻撃してしまう、自己免疫疾患と呼ばれる病気があります。実は、人口の約5%が、この自己免疫疾患を患っていると言われています。そこで着目されたのが、「どのようにして免疫反応を抑える(制御する)か」という研究でした。

免疫反応を示すために働く細胞の中でもとくに「T細胞」は、多種多様な免疫細胞の司令塔の役割をもちます。坂口志文氏は、初めて免疫反応を抑えるという司令をくだす「制御性T細胞」を発見しました。以来、医学に対して顕著な発見や貢献を行った者として、2015年にはカナダの「ガードナー国際賞」を受賞。また2015年「引用栄誉賞」を受賞し、次期ノーベル賞受賞者として期待が高まっています。次世代の医学を担う重要な基礎研究を続ける坂口氏に、本研究の未来、また日本の研究のあるべき姿について伺いました。

–1995年、長年の謎であった「制御性T細胞」の存在を世界中に知らせることとなる論文が坂口先生によって出されました。この時、ご自身でもこの論文の影響力の大きさ、この発見の重要性には気づいていらしたのでしょうか?

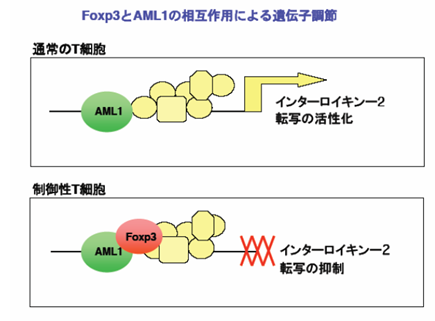

坂口氏… 1995年に私たちが発表した論文は、T細胞の中でも、「制御性T細胞」の存在を同定することができるマーカーCD21、CD25を発見したと示した論文です。当時は、免疫抑制の働きは「サプレッサーT細胞」が担っていると考えらえており、これは日本でもずいぶんと研究がされていました。しかし、不思議なことに、誰もその存在を突き止めることができなかったのです。免疫反応が抑制されているという現象はあるが、どの細胞が、どのようにしてそれを実現しているのか、誰も突き止めることができなかった。そこで重要になったのが「マーカー」と呼ばれる、細胞に付ける印です。細胞の表面にはそれぞれ特徴があります。免疫反応を抑制する細胞だけに結合するマーカーを見つけることができれば、確かにそこにそういう働きをする細胞が存在することを証明することができます。そして、1995年に発見したのがCD25でした。これを使えば、誰でも、その細胞を捕まえることができる。つまり、誰でも追試することができる。しかも、細胞に特異的に結合するので、これまでマウスのみで行っていた実験を、ヒトでも行うことができるようになり、飛躍的に研究の幅が広がったのです。

出展:http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei19/pdf/pdf21/21_1/002.pdf

–確かに、あの論文が発表されたことで、免疫学の分野には多くの衝撃がもたらされました。これをきっかけに制御性T細胞の研究が飛躍的に伸びたことも事実です。中でも、特に発展を促すことにつながったのはどの分野でしょうか?

坂口氏… 私は、もともと自己免疫病が起こるメカニズム、また、それを起こらないようにしているメカニズムに興味があり研究をしていました。その中で、免疫抑制を行うT細胞、つまり制御性T細胞があるということを見つけてきました。すると、この発見の後に、自己免疫病だけでなく、他の病気でもこの細胞が重要であることがわかってきました。例えば、アレルギー、臓器移植後の拒絶反応、腫瘍免疫と呼ばれるがん細胞に対する免疫反応など。2000年頃には、多くの方にこの仕事を理解していただいたことで、多くの研究に応用されていったと感じています。

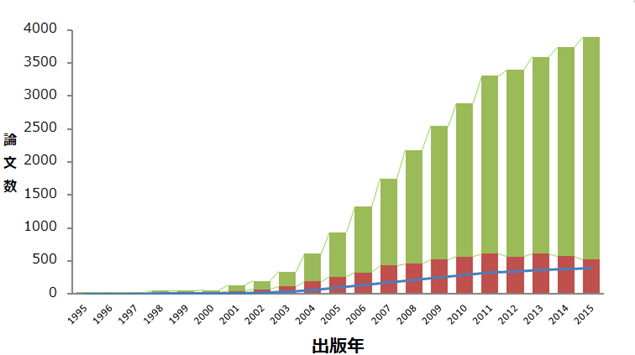

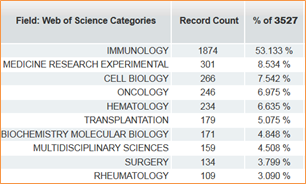

トピック検索:treg or “regulatory t-cell*” or foxp3 (Article+Reviewのみ)

InCites Benchmarkingで見るFoxp3に関する論文被引用数のデータ。(2016/08)

論文総数のうち被引用数Top10%に入る論文数を赤で示した。青のラインは、論文総数に対するTop10%の期待値。2000年頃からの注目度が急速に伸びている。

論文数全体ののびが著しいにも関わらず、Top10%論文数は常に期待値を上回りこの分野への注目度が高いことがわかる。

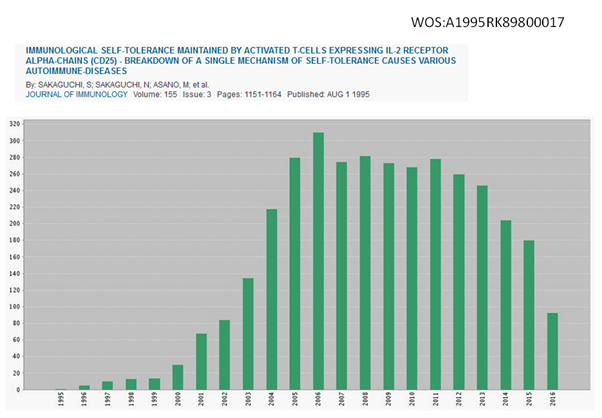

Web of Science Core Collectionで見る坂口氏の論文データ。1995年に発表された論文” IMMUNOLOGICAL SELF-TOLERANCE MAINTAINED BY ACTIVATED T-CELLS EXPRESSING IL-2 RECEPTOR ALPHA-CHAINS (CD25) – BREAKDOWN OF A SINGLE MECHANISM OF SELF-TOLERANCE CAUSES VARIOUS AUTOIMMUNE-DISEASES”では、2000年以降に被引用数が急速に増加している。

Web of Science Core Collectionで見る坂口氏の論文被引用分析データ。「Transplantation」の分野で多く引用されており、臓器移植(GVHDに関連)からの注目があることをデータから見ることができる。

–自己免疫病や移植のお話が上がりましたが、制御性T細胞の発見がこう言った臨床医学に応用されている事実がとても興味深いですね。どういった知見が臨床への発展を可能にさせているのでしょうか?

坂口氏… この制御性T細胞が原因で自己免疫病や、アレルギーといった病気が発症するのは、限られた場合です。しかし、免疫系が過剰に作用しているために起こる自己免疫病やアレルギーに関しては、この細胞を使って「治療すること」ができるのも事実です。現在もいろいろな試験が行われていますが、特に移植分野においてはGVHD(Graft versus host disease)と呼ばれる、臓器移植時にドナーの臓器が、移植提供者の元の臓器を攻撃してしまう症状を止めることができるのではないかと期待されています。また、自己免疫病の中でも、Ⅰ型糖尿病に対しては制御性T細胞を使ってロングタームの治療ができると期待されています。将来的には、もっと緩やかに制御性T細胞を体内で増やしたり減らしたりすることによって、アレルギーや、一般的な自己免疫病の予防ができるのではないかと考えています。

また、逆に制御性T細胞を減らしたり、力を弱めることによって、免疫反応を上げることも可能です。これは、例えばがんの免疫療法や、移植での拒絶反応の治療などに使えるでしょう。現在はがんの免疫療法において、特に実用化を目指して急速に研究が加速しています。

–それはとても楽しみですね。ご存知の通り、私たちは特に引用が多い論文について着目をしており、もちろん坂口先生も多くのそういった論文をお持ちです。そこで、お聞きしたいのは、最も引用された論文は、ご自身にとってもベストの論文だったと感じていますか?

坂口氏… 多く引用していただける、つまりみなさんが重要と思ってくださる論文は、もちろん私たちにとっても重要です。一方で、実はこのように大きく取り上げてくださる10年前、1985年に私自身にとっては大きな一歩となる想いをつぎ込んだ論文があるのです。名の知れた良いジャーナルに出したわけではないですがね。しかし、1995年の論文につながる、基礎となる発見は10年前に発表していました。ただ、マーカーが誰でも使えるものではなかった。そのため同定した現象は同じだったのですが、他者から評価される時に差が出てしまったんですね。その意味では、個人的に自分にとって愛着がある論文と、みなさんに重要だと言っていただく論文は少し違うかもしれません。

–今や、先生の元には多くの論文がレビューのために届き、実に多くの情報を得ることができるようになったかと思います。研究者が情報収集する方法が時代とともに変わってきていると思うのですが、特に坂口先生ご自身でそれを感じることはありますか?

坂口氏…私が、制御性T細胞の研究を始めたころは、もちろん、そんなに多くの論文がなく、発表する研究者はだいたいお互い顔見知りという小さなフィールドでした。しかし、現在は毎月たくさんの論文が出てくるため、すべての論文に目を通すことはできません。論文を読みすぎてしまっても時間が取られてしまい、実際の研究ができなくなってしまうので、自分が論文を書くときに何か見逃していないかをチェックするために読んでいます。私自身はあまり文献をきちんと整理しておくのがあまり得意ではないので、いつもひょっとして重要なペーパーを見落としているのではないかと不安に思うこともありますが。ただ、あまり文献を毎日探していると、かえって自分の考えが追求できなくなってしまうので、あまり影響されないようにしています。

–坂口先生は、ジョンズ・ホプキンスやスタンフォードといったアメリカの大学、京都大学、大阪大学と多くの場所での研究経験がありますが、研究にとって「ベストな環境」とはなんでしょうか?もし、若い研究者に向けて何かアドバイスがあればお願いします。

坂口氏… 私の経験からすると、研究には二つ種類があると思います。一つは、面白いがまだ知られていない「まだ花開く前の研究」。そういうものは、それを努力してサポートすることができる環境が必要です。二つ目は、「今まさに発展途上にある研究」。それは誰もが興味を持つため、競争が起こります。その時に適当なサポートができる環境が必要です。つぼみ段階の研究と、まさに加速すべき研究の両方が揃い、どちらもサポートする度量を持った環境が研究者にとってのベストな環境でしょうね。

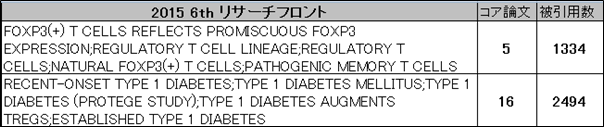

1995年の坂口氏の被引用論文を引用している現在のリサーチフロント(2016年3月現在 20156th Essential Science Indicators)。リサーチフロントは過去5年の間の引用分析から、確立していないが飛躍する可能性のある研究領域を見出す試みです。この論文は、20年を経過した今も新しい”Question”の礎になっていることがわかる。

–今サイエンスの分野はどんどん細分化されています。そんな中、研究の本質的な面白さや、研究課題をクリアした先にどんな社会が待っているのか、研究の本質的意義を見つけることは、特に若い研究者にとって難しくなっているのではないでしょうか?

坂口氏… 新しいものが生まれてくる時は、必ず一つの「伝統」があると私は考えています。Questionが続いているのです。ただ、そのQuestionに対して、チャレンジするやり方が時代によって変わっている。何がサイエンスにとって重要なQuestionであるか、その問いこそを継承していくことが重要なんです。例えば、私の免疫学の分野では、最初に胸腺で作られるT細胞を発見した人がいる。そのT細胞をいかにコントロールするかを考え、T細胞に対する抗体を作ることでT細胞消すことを始めた人がいる。また、T細胞を突き止めるためのマーカーの研究も生まれてきた。Questionに対して、アプローチする考え方やテクノロジーは違えど、問題意識は継続しているのです。どこかに面白いQuestionが突然あるのではなく、必ず基礎となるQuestionがあり、そのチャレンジの仕方でオリジナリティーが出るのです。目的もなくオリジナリティーを出せというのも無理な話ですから。それが学問の伝統だと思います。だからこそ、日本もそういった伝統を今後も作っていかなければならないでしょう。(中国などと比べると、まだ日本がアドバンテージを持っているのはこの伝統の継承だと思います。※残すか要検討)

–坂口先生は、もし科学者になっていなかったら、どんなことをしていたと思いますか?

坂口氏… もし科学者になっていなかったら、おそらく医者を継いでいたと思います。

–まだその時間はないですね?

坂口氏.. まだね。

坂口志紋氏の研究に関する最新のデータはこちらからご確認ください。